Was Corona mit Mitarbeitenden im Spital und mir macht…

Es gibt vielleicht kein aussichtsloseres Vorhaben, als den Versuch seine eigene Gegenwart zu verstehen. Ich bin wie wir alle Teilnehmer eines Geschehens, und Teilnehmer sind schlechte Beobachter. Das gilt vielleicht umso mehr, als ziemlich viel von dem, was im Jahr 2020 geschah und bis heute geschieht, nach Erosion aussieht – vor allem von Erwartbarem und Gewohntem.

Als Seelsorger wurde ich von heute auf morgen quasi zu einer Art Mit-Teilnehmer. Ähnlich und doch wieder anders als die Patienten im Spital sah ich mich plötzlich auch in einer Situation, in der alles um mich herum wie eingefroren schien: Corona führte durch den ersten Lockdown dazu, dass man nichts mehr erwarten konnte. Von jetzt auf gleich war komplett unabsehbar geworden, wie nachhaltig sich eine Pandemie ausbreiten würde, wie man sie eindämmen könnte und was die Folgen sein würden. Eine Vollbremsung beinahe des gesamten Lebens – das kannte man nicht, jedenfalls wenn man gesund war und wenn man das Glück hatte, irgendwann in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz geboren und aufgewachsen zu sein. Auch im Kantonsspital war dieser Gefrier-Prozess spürbar: so wurden elektive Eingriffe ausgesetzt, die Intensivstationen für die Übernahme von schwerkranken Corona-Patienten aus anderen Spitälern vorbereitet, was dann aber Gott sei Dank nicht benötigt wurde.

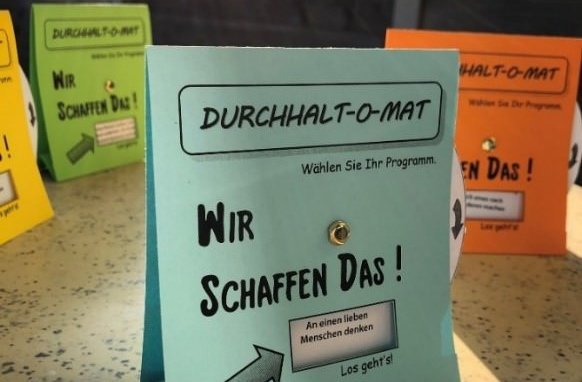

Die Patientenbelegung schrumpfte zusehends und bald fanden sich nur noch die schweren Fälle, die halt keinen Aufschub duldeten. Neben der normalen Seelsorgearbeit entstanden nun auch Dinge, für die im normalen Spitalalltag keine Zeit bleibt: z.B. ein „Durchhalt-O-Mat“ für die Mitarbeitenden in der Pflege und auf den Stationen, welche durch krankheitsbedingte Ausfälle seelische Unterstützung gut gebrauchen konnten. Dieser Hingucker half jeder und jedem, die Coronavirus-Zeit mit Mut anzugehen. Man platzierte ihn am besten irgendwo in Sichtweite. Dann wählte man auf der Scheibe das gerade

geeignete Programm für den heutigen Arbeitsalltag aus und hielt sich daran, während man seiner Arbeit nachging.

In der vergangenen Adventszeit stiess ein Kalender im Intranet, vom ganzen Seelsorgeteam gestaltet, auf reges Interesse und der Christbaum im Raum der Stille wurde in kürzester Zeit mit Seufzern, Hoffnungen und Wünschen überhäuft.

Überhaupt wurde der Druck, der auf dem Personal im Spital ruhte, auch für uns Seelsorgenden immer deutlicher. Mehr als sonst wurden wir um beratende Gespräche gebeten. Und dann ertönte auch immer wieder mal die Frage nach systemrelevanten Berufen: Dass die medizinischen Berufe, insbesondere die pflegerischen dazugehören, ist unterdessen hinlänglich klar geworden. Bei anderen Berufen, auch bei meinem, war und ist diese Frage nicht immer einfach zu beantworten. Ich musste oft an einen Eintrag der Philosophin Carolin Emcke denken, den sie am 25. März in ihrem Corona-Tagebuch festhielt. Sie schrieb: „Wenn wir (gemeint sind: die Künstlerinnen, die Autorinnen, usw.) jetzt nicht nachweisen können, wenn wir jetzt nicht begründen, warum es uns, die wir Geschichten erzählen, die wir die Wirklichkeit verwandeln oder beschreiben, die wir Trost spenden, die wir Wörter und Konzepte wiegen und für zu leicht befinden, … wenn wir jetzt nicht zeigen können, warum es uns auch braucht, dann werden

wir nicht überleben …“

Die Daseinsberechtigung und Systemrelevanz unserer Profession erwies und erweist sich ja doch auch in der gesellschaftlichen Funktion, wie Emcke sie skizziert. Nur würde das ja bedeuten, dass das Erzählen, Verwandeln, Trösten seine Form, seine Sprache und seinen Ort in Bezug auf eine radikal veränderte Wirklichkeit auch jetzt wiederfindet. An eben diesem Punkt tat sich im vergangenen Jahr nochmals ein weites Feld auf und die Antworten darauf sind bei mir jedenfalls immer noch am Wachsen. Aber vielleicht lässt sich einstweilen doch sagen, dass Systemrelevanz eben nicht nur heissen sollte: was ist nötig für die Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems und unserer Wirtschaft, etc., sondern: was ist nötig und relevant für die Aufrechterhaltung unseres Lebens, zumal eines lebenswerten Lebens, trotz allem, was um uns herum geschieht.

Für die Seelsorge im Zuger Kantonsspital: Hanspeter Schärer